盧博熙口述/公民人權協會研究處整理

「我可以爆料啊,反正我早就把個人生死置之於事外啦!我是出於本身的善意,希望能夠幫助還困在漩渦裡的那些病友。我看到太多受害者了,想到他們,我仍不斷在掉淚!」

「我的案件只是一個切入的窗口。衛福部玉里醫院多陋習,剝削病人勞力,剝奪人身自由。目前還關在醫院裡的那些受害者的問題才嚴重、才可憐,我個人過去受到不當待遇、受到多少傷害,可以一筆勾銷,算了!我希望換取的是,醫院裡的那些病人,不要再像我,受到同樣方式的迫害。」–盧博熙

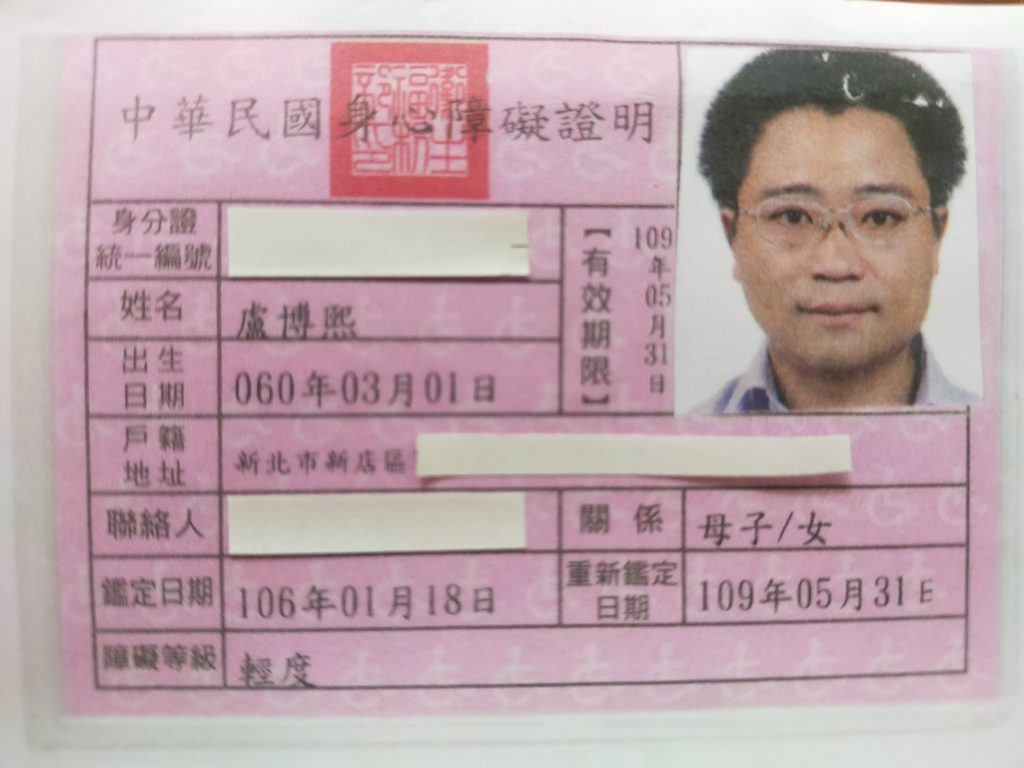

盧博熙,五十歲,自願用本名提供CCHR資料。他住在衛福部花蓮玉里醫院精神病房長達十八年。十八年間,為了爭取自己的自由與尊嚴,他自殺被救,在醫院內服勞務無薪十年,在院外工作六、七年,研究法律十年,終於找到機會按鈴控告玉里醫院妨害自由。從1998年10月1日入院,到2016年12月31日出院。失去自由的日子,總共六千六百三十天。以下是他的自述:

年輕氣盛,親戚建議送精神病院,解決家庭不和

第一次送精神病院,理由竟然是為了解決家庭不和的問題。1991年,當年我二十歲。

想想也沒發生什麼事,我就是跟家裡人合不來,常跟爸爸吵架。我國中時,在明星學校的A段班,考最後幾名,讓我爸覺得非常沒面子,之後的日子,一直把我當國二生在管。我爸從沒有想通,我如果在放牛班,會是第一名啊。

二十歲那年,我挾怨報復,算帳的對象是一位警察,這並不是我個人的單獨行動,也有其他執法人員站在我這邊。總之,我在警察局裡面發生了衝突。沒有拿凶器、沒帶刀,就是動了手腳。那個對象知法犯法,自知理虧,所以不敢從法律系統來辦我,叫家人帶我回去處理。

家族裡,有個親戚拿過心理學方面證照,給我爸建議,送我去精神病院。1991年元月,阿公、爸爸帶我去台北市立療養院,當時沒什麼會診程序。一去就被押進所謂的急性ICU(加護病房),在醫院待了五個月,才被放出來。

所以,我沒有當兵,二十歲就開始吃藥,直到現在。

我爸爸不准我出去工作,也不准我住在外面,都住在家裡。那個時候我就發現藥有成癮性。在父母監督下,不得不吃。精神科你一去,就進入它的陷阱裡。

一去精神科,就進入它的陷阱裡

從北市療放出來後,待在家裡一陣子,又回去日間留院,服用藥物都沒停過。他們給我吃的藥有成癮性,永遠斷不掉,而且我身上永遠有一個標籤。

吃藥搞出我有強迫症,電燈有沒有關、水有沒有關掉,我為了確認自己有沒有做好,要檢查三、四次!吃藥之前沒有這種問題。我的生活上一堆問題,就從吃這些藥延伸出來。

我爸爸覺得,我當初只有脾氣暴躁,這種「輕微的病症」,送去治療,出來就應該表現的跟常人一樣,不能有所謂的強迫症的事情不斷發生。我的強迫症讓爸爸覺得丟臉,決定把我長期鎖在家裡。

我本來在工地做油漆學徒,後來精神科藥讓我沒辦法做粗重的工作,每天無精打采、沒有力氣、注意力不集中、無法朝氣蓬勃。我當時是二十幾歲的年輕人吔!你要我怎麼辦?是不是整個人生就報銷了?

我覺得我在世界上沒什麼用處,相當絶望。

吃精神科藥七年之後,1998年春天,我拿著一支榔頭,準備要跟台北市立療養院的院長來個同歸於盡,我覺得我的青春就被這家醫院毀了。事情當然沒做到,沒成功,卻埋下了伏筆。我爸爸認為我一直製造麻煩,如果真的發生什麼事,對方是院長,他可賠不起。於是考慮把我送去花蓮老家關起來。

停藥反應讓我生不如死

1998年9月,我從台北逃回花蓮富里老家,躲在那裡十幾天。因為精神科藥物沒帶在身上,所以十幾天沒有藥吃。驚人的事情發生了,這個斷藥的症狀就像發燒到四十度這麼嚴重,雖然沒發燒,但是頭暈、嘔吐樣樣來,沒有辦法吃東西,連喝水也立刻反胃吐掉,這樣一天還要吐兩三次。天旋地轉、頭很重、行動緩慢,甚至站不起來。睡也睡不好,快要死掉的感覺。精神科藥物的戒斷反應真的太嚴重了。

到第七、八天的時候,我曾去玉里榮民醫院掛內外科急診,打了點滴,但毫無助益,醫護人員對我說,我這個狀況要找精神科。

我爸後來知道我人在花蓮富里,身體情況很糟,爸爸跟我溝通,要我去花蓮衛福部玉里醫院精神科門診,門診之後,醫生就叫我住院。我本來以為這家玉里醫院精神部,就像台北市療,四五個月就讓你出院,怎麼知道這種醫院一住進去,沒有家屬出面,不能請假。而我爸一看我住進去,就翻臉不認了,什麼事情都不願意出面做保人。

我和爸爸鬧這麼僵,我當時想就順他的心意,住幾個月或幾年,算是把欠他的還掉。反正他一直覺得我是他的累贅,讓他對外不光榮。得精神分裂症(現稱思覺失調症)是我欠他、沒當兵也是我欠他、我一直闖禍給他收拾,這是他的認為。

我怎麼知道,事情到後面,愈弄愈糟糕。

勞力壓榨,無權拒絶

1998年10月1日,我被送進衛生福利部玉里醫院精神科養護所萬寧院區。當時我遇到的醫生有:孔XX、余XX、陳XX、吳XX。

余醫生原來說,我住醫院只要做清潔工作就好,對於照顧退化老人,隻字未提。住了十來天,開始叫我去照顧失能老人。第一個月被分配照顧一個人,第二個月變兩個,第三個月變成三個。我拒絶,就受到強迫。我無法離開、無法拒絶,所以我憤而跳樓。

照顧退化老人的工作,包括洗澡、穿衣、吃飯、餵藥、拉尿、換尿布。醫護人員美其名把這種安排稱為:防止我會「自我管理功能退化」。

第一個月,我被分配照顧一個人,我把他照顧的很好,第二個月變兩個,第三個月變成三個。當時院內的用餐時間只有八分鐘,我先餵飽退化病友,只剩三分鐘自己吃,只吃了幾口,餐盤就被做洗碗工作的病友搶走。我拒絶過、逃跑過,卻被醫護人員又捉回來,要我無薪照顧這坐在輪椅上的老人。

一間寢室裡有ABCDE五個病患,假設A是比較年輕,病情輕微的那種,B是屬於那種退化的老人,有失智的情況,醫院人員就強迫比較輕微的病患A去照顧B。照顧的範圍有幫病患洗澡、拉尿、換尿布、幫他餵藥等等。如果A不配合照顧,還可能被醫院的工作人員暴力對待。

如果不幫忙照顧,院方會把每週五百元去福利社買泡麵的權利取消掉。那五百塊還不是醫院給我們的。公費床的病人,政府補助三千塊,每個月撥到他的帳戶。合約床的零用錢是家屬寄進去的。而我是合約床。

總之,那時叫我一個照顧那麼多人,照顧不來,又無法拒絶,做不好還被處罰。我還有幫電痙攣治療過的病人洗澡、拉屎拉尿的經驗,因為電擊的過程中,人有大小便失禁的情況。我終於承受不了巨大壓力,1999年元月13日下午四點半,趁著抬飯菜的機會,衝上五樓,跳樓自殺。掉下來後,我是那個很幸運沒有死的。身上多處骨折,並開了十一次刀,坐在輪椅上兩年多。

然而,要求病情輕微的病患,照顧退化老人的這種事,並沒有因為我的跳樓自殺而劃下休止符。

除了照顧病友外,醫院也會要求這些功能比較好的住民幫醫院做事,像工友、打掃之類的工作。由於沒有薪水,醫院和我們之間,有一個積分制度,幫忙做事能累積點數,舉例說,累積到95分,可以讓你放假外出。

這樣的話,兑現的義務人應該是醫院本身對不對?但是到時候,醫院就把兑現的義務人推給病患家屬,只說,你家人最後沒答應帶你放假外出。或是請假申請自行外出,醫院則出爾反爾,到時候一句「家屬不同意」,整個醫院之前的承諾就翻盤了。

醫院的環境是這樣的,夏天,八坪大的寢室,睡七個人,天花板一台吊扇,都熱習慣了。只有院本部急性病房,應付緊急狀況的內外科病房,那一百多位病人有冷氣。長照病房都沒。工作人員辦公室有冷氣。精神病院的伙食,經費和學校差不多,但是呈現出來的菜色更不好。

兩千六百人中,有自理能力的可能有三成,有一成多的人功能比較好,可以在院內工作。於是我們變成免費勞力。 我難以理解:如果院方沒有能力照顧剩下的五成退化的病人,那開什麼醫院?我們這群院內工作的人,沒有復健權利嗎?我們繳的住院費用,跟另外那五成被照顧的人,是一樣多吔。

功能好的病患成醫院免費勞工,工作做不完

為什麼那些比較有功能的人的權益,就要葬送在醫院,天天在醫院裡被壓榨勞力?這個不公平。五成的那些退化病人,處境堪憐。但是兩成左右意識清楚,狀況好的病人,他們應該治療一年、兩年,狀況好了,可以出院。我想出來過我的正常生活。怎麼可以把人家一直留在醫院裡壓榨勞力呢?

把兩成意識清楚的人,和那五成退化的人放在一起,這樣不對。但因為行政權壓迫,沒人敢講。而且那些意識清楚的人,被打散掉。醫院怕這些人串連起來的話,團結搞很大。

一棟樓如果住一百人,就找七,八個意識清楚的人,讓他們去做這棟樓裡面的工作。另外一棟又有七八個意識清楚的。衛福部玉里醫院有四大園區(祥和、萬寧、新興、溪口)。加起來有三十幾棟,每棟樓裡面,有些是住五十幾人、有些是七十幾人、有些是一百多人。

輕度病人的院內工作,工作量不亞於聘僱的照服員,甚至做更多。我在2003年身體機能恢復差不多了,就開始被派去做院內工作。照服員是三班制,8小時就下班,院內工作的病人要工作11個小時,因為沒有排班,等於我們是橫跨三個班的工作,因為我們24小時都在病房裡面。我們沒法8小時做完下班,下班要逃去哪裡休息?每天被安排要去完成的清潔任務,令人一個頭兩個大,忙得不可開交,想休息也沒得休息。工作都做不完,我們根本沒有時間參加OT職能治療活動。

工作無假無薪,做不好被懲處

照服員還有輪休的日子,院內工作的病人是一年365天,天天進行式。除了去鎮上逛大街的那一天。逛大街是院民非常重要的日子,也是玉里著名的街景。每隔一、兩個月,病人可以出醫院大門,被醫院照服員押出去,去鎮上一次,逛街兩個小時。

我們在院內工作,當下面對的,是工作可不可以交差。如果沒做好或做不完,行政懲處就來了。例如:每週可以去福利社,他就取消一次、兩次。或是兩個月逛街一次的福利就被取消,蠻橫的懲處行動一大堆。

我跳樓兩年後,恢復行動力,就跟院方攤牌說,我不要照顧那些身體。我做清潔,那些人把浴室弄髒了,我可以去清潔,但我不要再近身照顧。那些洗澡、換尿布的事,應該是護士做的義務,他們有領薪水,不是嗎?

目前一個新興園區有一個照顧團隊模式,每個月那些院內工作的人,一個月有發四千塊,醫院有把這個團隊弄合法。

但是其他零零星星散布在其他園區,一對一照顧的那種院內工作的人,保守計算還有上百位,都沒有發錢,所以是免費勞工。這種狀況會愈來愈多,因為裡面的病人愈來愈老化。

合約床(醫院跟各縣市政府簽約)的病人,家屬繳三千多元部分負擔,每個月做的要死,最多只能拿到三百塊獎勵金,連買衛生紙都不夠。這種狀況,如果當事人得不到家裡的奧援,做這麼多也得不到實質的代價。

在院內工作,要拿到錢,比登天還難。

千歲爺製造機

玉里醫院這種「治療方式」,衍生出一大堆千歲爺。

那種病人,就連每週去福利社買五百塊東西的機會,他也不要了,放棄了。照服員叫他吃藥就吃、吃飯就吃,其他的,什麼事都不做,反正就放棄,天天躺床。

天天躺床的千歲爺,有些是天然的、有些是後天,醫院創造出來。清楚的病患,像我這種,必須幫病房做很多清潔工作,做到最後,醫院都不願兌現獎勵。最後就說,要問你家屬,或是家屬不同意。本來很多力求上進的病人,會覺得我付出了這麼多,但是完完全全不會有預期結果的。

例如有的人功能太好了,做非常多事,醫院就答應他,叫家屬過年的時候,帶他回去十天八天。但一百個承諾,兌現出來的,只剩三、五個。所以很多病人到最後乾脆自暴自棄。

千歲爺的想法就是,既然我做這麼多,還是什麼福利也沒有,那我就學那些退化的人,每天負責躺床、吃飯、吃藥、等死。可能五年、十年後,我就掛掉了。

這就是玉里醫院製造精神病患最具體的表現,這些就是醫院德政所創造出來的後天性千歲爺。

院方把病人的精障程度愈改愈嚴重

住在精神病房跟內外科病房不一樣。住內外科病房,想走就走,在精神科裡面,要由家屬來帶才能出院。但是院方會跟家屬說點點點叉叉叉,意思就是:病人回到社會上就天下大亂。

衛生福利部玉里醫院大概2600多人,大概1500人是屬於已經住了2、30年公費床位。大概有將近1000人,是陸陸續續這十幾年來跟各縣市政府社會局的合約床。

普遍做法是這樣:入院時輕度或中度的病人,3年後,醫院就將殘障等級幫你往下拉,將輕度的拉成中度的,中度的拉成重度。這樣你就很需要一直住院下去。你要知道,在那裡,病人對自己的一切完全沒有自主權。

醫院在設計「病人行使自主權」的制度,是用重度精障和極重度精障病人的情況,架構起來的。輕度、中度精障病人,要請假的話,還是跟重度病人一樣,一視同仁,都需要家屬同意。所以,醫院的管理並沒有照法令來分級管理。基本上,醫院很怕輕度病患跟他們要求應有的自主權。

我五樓墜樓時,生死未卜,躺在慈濟加護病房。院方有去我家找我爸道歉。我爸弄個交換條件,說如果我被救活了,醫院要同意讓我長期待在醫院,不用出院,他就同意對此事不追究,他希望我一直住醫院。我爸一個月花五,六千塊的部分負擔而已,對他而言是不痛不癢。他在台北長期經營油漆店生意,雖然不是家財萬貫,也不是捉襟見肘,這樣花費還可以。

我墜樓,他們找我爸道歉,卻沒有找我道歉,發生事情的是我本人,又不是我爸爸,這樣不算道歉吧。

院方可能認為,我的殘障等級經過這次事件,拉下來變成重度,類似受禁治產宣告、無行為能力。所以只要我爸爸不追究的話,我自己也追究不起來。

醫院和我爸達成的共識,就是讓我一直住下去,我因此住了十八年。

恐嚇家屬到不敢帶病患回家

我觀察到玉里醫院有一個糟糕的問題,如果家屬要帶病患回家或者是請假,他們就拼命的用一些負面的詞語去恐嚇家屬。

有些病患在還沒有住醫院之前,或許會有喝酒、吃檳榔的狀況。接著住在精神科長期照護那種醫院,不是想出院就能出院,一住進去動不動就七、八年,甚至有些二、三十年。病人喝酒,從醫院觀點,認為是重罪。初犯就六個月不能外出,累犯就兩年到三年不能外出。

其實,長住的病人會隨著住院時間增長,而自動清除酒癮。我不曉得為什麼醫院要跟家屬說這些危言聳聽的話,而且還寫在請假的制式同意書裡。如果家屬要帶人回家或者是請假,醫院就拼命說一些負面的詞語去恐嚇家屬,說病人如果離開醫院,就有可能喝酒、吃檳榔、打架、偷東西、吸毒、鬧事等等的。這種話恐嚇下去,就有許多家屬不敢帶病患回家。

以我為例,我本身從哇哇墜地到現在五十歲了,沒喝過半滴酒,可是醫院要求我媽媽簽署請假的制式同意書的時候,她還沒想法,就先被院方恐嚇幾句:「博熙在外面有可能喝酒打架偷東西」這類字眼全都出來了。我媽聽到,當然就說,「這樣子的話,就留在醫院好了,不要出來。在外面風險這麼大。」我根本就完全沒有做這些事啊!為什麼要跟家屬形容我們離開醫院,就會天下大亂?

我曾有機會在院外工作,一起工作的木工,中午會喝一點小酒。治療師來工地看我,有注意到空的酒瓶,就覺得我一定有喝。我回到醫院被質問,我若不回答,他們就說我默認,我說沒有,他們就說我狡辯。我說,那我們來驗血驗尿,他們又不願意帶我去。 我並不是說醫院應該開放喝酒,我是說,這種「就是認定你有」的態度實在沒必要。如果有三、五個病友住院之前是喝酒的,醫院需要渲染成全院病人都有可能喝酒嗎?這是哪門子的道理?

玉里醫院的出院率千分之二

1998年我進衛福部玉里醫院時,是評為中度精障。2003年我開始院內工作,在醫院做了這麼多油漆義工,白工,於是跟醫生爭取,幫我改成輕度。2012年10月,醫生終於把我改成輕度精神障礙。

根據精神衛生法第十九條,嚴重病人,要設一個保護人,輕度則不需要設置。重度精障的保護人,可以幫當事人行使百分之九十九的法律權益。

我媽是幫我申請社會局合約床,當我是中度精障,保護人我媽媽能夠主張的論點是百分之五十、六十。我能主張自己的論點,有百分之四十。

前面提到,醫院普遍的做法,是把一個人的精障等級往下拉。所以,當社會局把輕度殘障手冊寄來醫院要給我,醫院社工看到是輕度,竟然主動打電話跟我媽媽講,說那個輕度是我跟醫生胡鬧要來的,企圖透過我媽媽,把殘障手冊輕度註銷掉,重新建檔變為中度。導致我媽媽反過來質問我,說既然是胡鬧要來的,就可以再胡鬧一次,恢復為中度。

為什麼醫院這麼在意我被註記成為輕度呢?他們害怕我輕度之後,就能要求輕度的自主權,變得很難管。

輕度在醫院裡是萬綠叢中一點紅,顯得格外刺眼。玉里醫院重度極重度病人,大概占90%。中度大概10%,不能沒有中度,不然上級來查看,「帳面上」會很難看。「分配」一些中度的原因是:醫院不是說要積極治療嗎?如果全院滿江紅,都是重度,那表示都沒有人好轉。

然而事實上,一個二、三十歲病人,入院是中度,兩三年後,一律拉下去變重度。這樣叫有積極治療嗎?所以裡面的內情不單純。

最後我輕度的部分,守住了,因為我跟院方談條件。過去他們一直叫我做醫院內的工作,我想要去院外工作,就拼命死命的擋。我跟院方講清楚,如果醫院不擋我院外工作,我可以不去行使我輕度的自主權。院方終於同意了。

我從入院到出院十八年,看到出院的人數十來個。每年的出院人數,大概是千分之二,千分之三。而且是最近幾年放出來比較多人了。因為家屬必須繳部分付擔四五千塊,繳不起的人,醫院當然不做虧本生意。

我的結論就是,進去玉里醫院以後,根本很難出來。

操作院民投票

媒體有報導過玉里醫院的投票大隊,這是真的。

1998年12月5日,我就眼睜睜的看到院方是怎麼操作投票。我住的第七房護理長王XX,拿著模擬選票,以兩根菸為代價,教導病友要圈選立法委員張福興。我基於公民選舉權的認知,告訴護理長應該保持行政中立,不料立刻被王姓病友打了兩拳。我還記得,那次玉里醫院是單一票箱,投票總數711票,而張福興獨得563票。

2002年1月,花蓮縣議員選舉時,護理科主任張XX大力鼓吹,教導病友投給院長夫人劉X貞,我又發聲反對。這次沒有得到拳頭,得到「處分」。每週唯一一次吃麵包和牛奶的早餐,我領不到,延續了四、五次。那次我所在院區的投票總數為433票,劉X貞獨得388票。

2004年是總統大選。我沒受禁治產宣告,在戶籍地新北市有投票權。 當年,有六,七百位病患,他們的戶籍是直接設置於玉里醫院院本部,醫院就派遊覽車,載他們去玉里的國小投票所,投票選總統。但是外縣市的院民,就不讓我們回去投票。

投票權被剝奪,狀告地檢署

我沒法離開醫院,就用寫狀的方式,利用照服員帶出去鎮上逛大街兩個小時的機會,寄信去板橋地方法院檢察署。送狀的內容是:同樣是病患,為什麼設籍醫院的病患,醫院就派遊覽車,載他們去投票。我也有投票權,我的戶籍在新北市新店。如果檢察官不相信,可以去選委會查,我講的對不對。我說:照常理判斷,設籍在醫院的所民,通常是知識水準在小學或更低,而且年紀很大的人。我們的知識水準比他們高。他們有權選擇心中理想的候選人,我們這種有判斷力的,卻不能去投票。

這件事有驚動到檢察官,2005年10月左右,向醫院函調我的資料。要知道,醫院放出去投票的那些人,都有事先訓練。這種事情如果檢察官認真追查下去的話,看是醫院有事還是我有事?

我的論點很簡單,只是爭取自己的基本權益,不行嗎?

當時我爸還活著,醫院醫生來跟我談,要我也考慮到我爸的想法,將此事高高舉起、輕輕放下;希望我不要立刻踩底線,要求出院。所以跟我的交換條件,就是白天放我出來院外工作,晚上再回院區。

院外工作

從2006年元月起,我被允許偶爾出來院外工作,雖然一個月只做8-10天。所以在出院之前,有8、9年的時間,有機會到院外打零工,早上騎著腳踏車到玉里鎮上做工,然後晚上5、6點的時候再回去醫院。

院內兩千六百多人,只有十幾二十人能外出工作,占了1%。醫院管理的方法如下:僱主付給病友的薪水,職能治療師收起來,拿回醫院。收入被醫院統一保管,存入病人郵局帳戶。病人只能在院內購物,每次購物有限定額度(五百元),花掉的錢,醫院再從病人的郵局帳戶扣除。

所以早期我在院外工作,無法直接拿到錢,在外面買東西。為工作而辦的手機,外出時領出來,回院時要繳回去。一直到2009年,才允許我去開花蓮二信帳戶,才有一些財務上的自由。

我有看過病患接受中視記者訪問,YouTube也可以看到這則影片。說衛福部玉里醫院,讓十多位病友出來鎮上工作,形容的很美好。其實病友碰到記者來訪問,沒有一個敢講實話。只能說醫院很好很好、吃藥會幫助我更有體力工作、我的病情更加緩和。很多病人,大概能講的就是這一套。

他們說的內容,事先有人寫好,病人不是照稿子念,就是先背起來再講出來。事實上完全不一樣。這不能怪這個病人,因為,如果沒有照這套說法,卻講實話,第二天大概就不能出來院外工作了。接下來莫名其妙的一堆行政懲處,說他發病了,加藥打針,這些排山倒海而來。

出來院外工作,我在騎腳踏車的時候,發現自己會注意力不集中。我吃的那個精神科的藥,會有這種副作用,注意力不集中、反應變得有點遲緩。後來我請問當藥廠外務員的國中同學,他建議我吃維他命B群,吃了之後,整個狀況才明顯改善過來。本來醫院發現我吃B群,還不願意讓我吃。動用的原因是:來源不明的藥品,不能給我吃。一開始,我朋友提供寄給我的B群,都先由護士拆封檢查,用這種方式擋我吃B群。後來才算了。然後,我有自己賺錢,就在玉里鎮上買。

所以說,我今天可以這麼清楚的講話,是因為我每天早上都有固定吃2顆維他命B群,把精神科藥不好的物質能夠正常的代謝掉。

小蝦米對大鯨魚

2014年6月3日,我趁院外工作的機會,去花蓮縣玉里鎮調解委員會,遞上聲請調解書。理由是侵權損害賠償糾紛。我列了十一個人名,都是玉里醫院的護士和醫生。針對強制要求我照顧退化病友,多次抗議無效,以及在院內的醫療缺失、行政疏失、期間所造成的損害,提出聲請調解。

6月5日醫院收到調解書後,就把我關起來,所以我無法出席,也因此調解不成立。

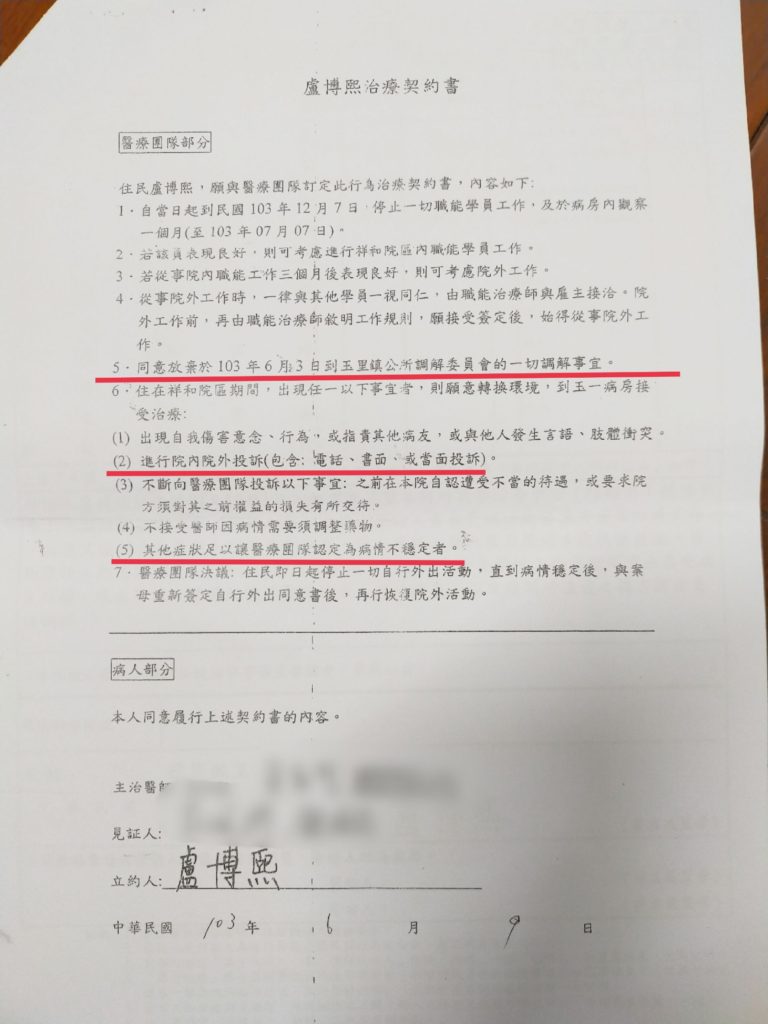

回醫院後,2014年6月6日,我被強迫入住急性病房,然後被關進與人隔絶,1.5坪大小的保護室,達72小時。放我出來後,要求我簽署放棄權利的契約書。如果在大庭廣眾、有很多見證人的地方,我可以拒絶簽這個契約書。但是他們把我押進一個小小的會談室。

我說這個叫密室暴力協商,在會談室裡面,醫生、護理長先把治療契約書打字好了,照服員就用他的拳頭,強迫我在醫病協調契約上簽名。我簽上去之後就百口莫辯、啞口無言了。院方就可以說,當初是我自願簽的。當時有位社工師高XX在場,一個社工師怎麼可以容許這種強迫的行為在她面前發生呢?

契約書裡的所列出的,都在剝奪我人權、嚴重侮辱自我人格的條款。禁止我外出半年、要求我同意放棄調解事宜、不可以在院內院外進行投訴、不可以拒絶醫師調整藥物、不得再要求醫院對我的遭遇有所交待。裡面沒有一條我可以接受。我的不平則鳴,醫院當成「足以讓醫療團隊認定為病情不穩定」。

我就這樣,又被醫院關了兩年多,直到2016年12月31日出院為止,其間再也沒有院外工作的機會。

我一直等待,直到2016年7月24日,我終於爭取到放假,終於找到機會。這天我就上花蓮地方法院檢察署,按鈴控告玉里醫院祥和院區主任醫師吳XX等人,剝奪我自由權、工作權、生存權。這個險招當然又成為醫院懲處的理由,回院的隔天早上,莊護理師立刻禁止我一切外出活動。

檢調機關開始偵察

此時,檢調機關開始行動。2016年10月,玉里警察分局偵查隊員楊景皓,去電祥和院區,詢問何時能找我做筆錄。

10月17日,主任醫師吳XX、護理長王XX、護理師莊XX、社工師黃XX,再度叫我去密室協商,要求我向檢察署及玉里分局撤銷控告玉里醫院妨害自由案,交換條件是同意我在年底辦理自動出院。

10月27日,楊警員來玉里醫院祥和院區社工室,找我做筆錄。全程在黃社工師監看之下,我無可選擇,向警方表示撤銷控告玉里醫院妨害自由案。

2016年12月31日,我終於出院,重獲自由。

研究法律十年把自己救出院

人講話都要對上天負責,不管是天主教,道教的玉皇大帝,佛陀也好,我講的都是負責到底的話,絶無虛言。

早在十年前,我就在構思:我要怎麼把自己從這家玉里醫院救出來。我研究精神衛生法、刑法,我發現,當我是輕度精障,在法律裡沒有規定一定要設置保護人。

我就用這個論點去按鈴控告醫院妨害我自由。住院合約是我媽去新北市社會局申請,跟醫院兩造簽約。但是合約並不是我去簽的。我沒有答應或委託我媽媽去簽合約,所以我用刑法304條妨害自由,把合約推翻掉。

加上我有工作能力,我住院期間,白天仍可以出來工作,如果包括院內工作,我具有工作能力的年份長達12年。我隱約知道,我若提法律訴訟,光是法條還不夠,本身要有工作能力,才有辦法說服法官、檢察官。院外工作時,雖然一個月只能做十天、八天,但我有請屋主幫我拍正在工作的照片,所以留有十幾張十年前的工作照片,鏡頭裡,我站在木頭梯上刷油漆。我把照片呈報給檢察官看,證明我一直有工作能力,出院後,不會造成社會上的負擔以及累贅。

運用刑法法條,加上我有工作能力,兩條路並行,檢察官才願意發動偵察。開始偵察之後,醫院看到這個問題,怕事態擴大,就來跟我講條件,要我撤告,交換是讓我出院。

我被醫院硬拗了18年,現在五十歲了,我只能勉強在鄉下,一個月賺一萬多塊,自己糊口,如果到都市的話,沒有一技之長,我們毫無謀生能力。

更多關於精神科藥物的副作用

對付精神科藥物,我如果不吃維他命B群的話,我早就躺下了。

我前面有講過,二十年前我斷藥的經驗,給我快死掉的感覺。所以現在離開玉里醫院,我還是在服用,不敢斷藥。我吃的藥,一顆是帝拔癲500 mg,一顆是可致律,另兩顆是減少流口水的藥。睡覺時,因為吃可致律,會大量流口水。

我有一次做工到很晚,晚上十點回家就呼呼大睡,忘了吃藥。第二天早上起來,竟然想嘔吐。只好趕快把藥吃下去,也不能再出門了。要再繼續睡五,六小時才能出門。

我也曾經在吃可致律的時候,發生一顆藥滑掉了,那顆是最後一顆,我找不到,就沒吃。第二天精神狀況很糟,有睡覺等於沒睡。起來後頭暈、嘔吐,走路撞到柱子,自己都還不知道。副作用很糟糕。

長期吃精神科藥的人,和斷斷續續吸毒品的人相比,用總量計算的話,我們這種長年吃藥的人,可能比吸毒的人多好幾百倍、千倍。只是我們被開藥醫生計算好的,每次吃不會超量。吸毒的人是「有一餐沒一餐」,我們是「餐餐溫飽」,到最後誰比較受藥物影響?當然是我們這種天天吃藥的人。

現身說法,只希望救更多人

我一直在找關心這件事情的單位,我在YouTube,一直滑,一直看相關的影片,才不小心翻出那些公民人權協會CCHR的Youtube上傳的那些影片。覺得相見恨晚。

CCHR公民人權協會的影片是用統計、邏輯的概念在說明。我是用自己碰到、遇到、看到的事實,來做雙向的驗證,兩者的吻合處,高達百分之八、九十。所以我才來找公民人權協會說這件事。CCHR的影片沒有過份辛辣,跟我碰到的事實相比,還望塵莫及,CCHR講的還過於保守。

我可以爆料,可以用真名,反正我早就把個人生死置之於度外了!

看到很多病人還身受其害,我真是太難過,我看了會不斷掉淚,希望能救一個是一個。玉里醫院兩千六百多人能救出幾百個,也是救。

玉里醫院裡面的住民,老人,智障的,大概占一千五百人。還有一千人是意識很清楚的。特別是二十幾歲的年輕人,到醫院原本是活蹦亂跳,吃了某些精神科藥物,可能傷害到腦,他就變成遲緩,很可悲。有些人會合理化說,這是上輩子的業障;但是業障就不能改變嗎?如果經過我們的努力,可以改變,那也是件好事,不要那麼消極。

因為在精神病房不能有手機、照相機,所以很難有證據。我研究了十年精神衛生法法條的適用性,才研究出那套救自己的邏輯程序,但它也只是符合我個人情況的法律辦法,實在太浪費了。病友常常請不起律師;若請得起,案件也不一定能被接受。選擇自己研究法律,變成唯一的出路。

我希望我的故事,可以成為精神病院完美包裝的一個破口,拯救更多的人出來。我是出於本身的善意,希望能夠幫助還困在漩渦裡的那些病友。邪不勝正,正不勝善。玉里醫院內外科的醫護人員,真的都是非常好的。精神科醫護人員,沾上白袍的邊,他們的不當行為,玷污到了內外科的醫療人員。

目前還關在醫院裡的那些受害者的問題仍然嚴重,我個人過去受到不當待遇,受到多少傷害,可以一筆勾銷,算了。我希望換取的是,醫院裡的那些病人,不要再像我,受到同樣方式的迫害。

造成病人二度,多度傷害的爛制度

病人的自主權應該掌握在自己手上,不能一昧的問家屬。一旦問家屬,有幾個人願意為病人背書?現在醫院變成家人處理家庭問題延伸出來的場所。加上玉里醫院裡面的爛制度,如果病人在家庭裡,其實就是受害者,那麼這種做法,會造成病人二度受害、三度受害、四度受害。醫院哪管你那麼多?我只要盡量壓榨病人的勞力,只要家屬不來追究,最後也沒事。而且也追究不到。醫院更不能利用病人對家屬的家庭孝道、絶對服從,來壓榨病人。

最近社會上常常在討論思覺失調病人殺人的事情。就我的看法,千念萬念其實都在一念之間,這些殺人犯,就應該用刑法來判刑,不要扯到精神病患的大傘之下。個人造業個人當。我也要說,我在精神病院裡待了這麼久,99%的精障患者,如果你不去激怒他,並沒有什麼傷人的暴力傾向。真的沒有必要把兩件事情混為一談。

我已經五十歲了,人生還剩多少?二十年前從五樓飛下來的時候,已經看破生死,所以現在我並不是為自己爭什麼。我只希望玉里醫院這麼多陋習,能夠正本清源,停止這些剝奪人身自由,剝削勞力、嚴重侮辱病友人格、暴力協商的非法,非人道行為。

*感謝盧博熙先生提供的生命故事。以上言論不代表本會立場。

盧先生的故事,五分鐘精華版,如下: